人生,应该有一杯酒敬自己

——王亚明和他的诗集《在你的海里不需要岸》

郭良原

——王亚明和他的诗集《在你的海里不需要岸》

郭良原

一

和亚明认识是在1990年,他是我南下深圳后认识的第一个诗人同行。

这之前,我在湖北一家报纸做诗歌编辑,他在黑龙江一家刊物做诗歌编辑;他写诗,我也写诗。

我们彼此知道对方且应该有过投稿方面的联系,但没见过面。

在深圳第一次见面的当天晚上,我们就在巴登街的大排档里开喝了。

这之后的二十多年,我们俩一起或是和其他诗友兄弟在一起喝过多少次酒,我记不得了,相信他也说不出准确的次数。我只知道,这兄弟别看他精瘦文弱,少有东北大老爷们的气势,但能喝,敢喝,半斤八两还是可以对付的。怪的是,他倒下的次数比我多。有好几次是我把已不知道东南西北的他送到他居住的小区交给保安的,更有一次是直接把他背上六楼,交给了他媳妇儿。

喝酒人都一个样,举起酒杯时,要不是在给他人敬酒,要不是在接受他人敬酒。没有谁会想到自己给自己敬一杯酒的。

2019年行将结束的时候,没想到,是的,真没想到,亚明自己给自己满满地敬了一杯酒!

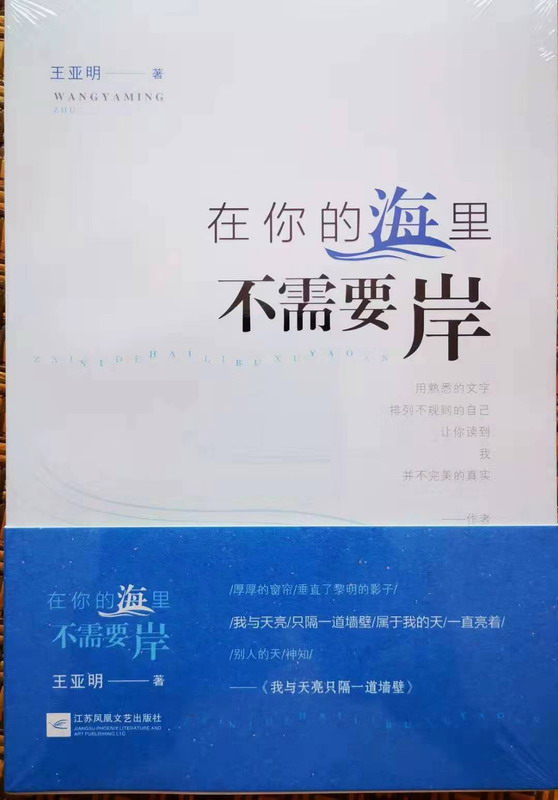

这杯酒,就是他新近由江苏凤凰文艺出版社出版的诗集《在你的海里不需要岸》 。

二

亚明写诗很早,应该在20世纪70年代初或者中。

他发表的第一首诗,是 1971年6月1日《伊春日报》上的《小小银针》 。

他参加的第一次全国性诗歌活动, 是1988年 4月由中国作家协会等单位在广西桂林举办的第二届 “漓江诗会”。

对他早期(1990年前)的诗作,有评论如此说过:“如果说亚明前期的诗抒优美之情的话,那么他近期的诗就显得复杂了。忧患意识的迁入,不安的躁动,哲理式的思考,使诗的层次明显地多了起来。但“亚明的诗缺少大气,底蕴的力度不是很大,以致使作品缺乏震撼力。”。( 见1988年5月1日《伊春日报》 )

由此,我们可以知道亚明早期诗歌的品质和重量。

1989年,亚明离开故乡伊春,到了深圳,供职于一家新闻单位。随着环境和工作性质的变化,他与诗歌也渐行渐远了。

而当我静下心来读完亚明新出版的诗集《在你的海里不需要岸》后,我惊奇地发现,这本集子里的110首诗作,竟然只有一两首早期的诗作,余下的全是最近两三年创作的。

这无疑是亚明的一次新的回归。

这无疑是亚明的一次新的爆发。

三

我是知道亚明的回归的,但我没有想到的是,他的新的爆发来得如此猛烈。

两年多前的一天下午,当亚明在电话中告诉我他准备复出诗坛的消息时,我是真心为他叫好的,甚至还当场口占一绝以示对他的支持:

贺诗人亚明重出江湖

久隐边城未做诗,

江湖少有后人知。

今朝复出风骚在,

老树苍苍再发枝。

接下来的日子里,就是在微信朋友圈不时地读到他的新作。一首,两首,十首,百首......

亚明一发而不可收拾了,因而也就有了这本集子,有了这坛新酒。

《在你的海里不需要岸》集中展示了亚明在人生的大海里迎风击浪之后的感悟与思考,一如他自己所言:诗歌的创作过程,实际上是寻找新的角度与自己的内心世界对话的过程,也是寻找新的切入点与外部世界架构关联的过程。这110首诗歌,是多维时空在自己的感知中折射出的理念和风景。

这种理念和风景是理性的,也是感性的。

在“情感三原色”这一辑中,我们能够读出作为诗人的亚明,在经历了由北到南几十年的风风雨雨之后,其内心深处积淀已久的情感宣泄:“和你在一起 / 不需要规划航线 / 即便远方是一片荒蛮 / 也会驶入一叶唱歌的白帆”(见《海边的沉思》),其实,这里的“你”是谁并不重要,也许是一个人,也许是一座城市,也许是某种让诗人刻骨铭心的时空和场景。但读者从中所得到到的启示却是一样的,那就是:和你在一起。

再读《怀念妻子》(我是第二次读,第一次读在朋友圈),依然会眼里有泪。我能读懂亚明对逝去的妻子深切的怀念和此生难再的痛感。“晴空里写满你的名字 / 遥望中找不到白云的容颜 / 苏轼的《水调歌头》吟诵了千遍 / 我已是那杯中不散的残片”,你能说这是理性的诉说,还是感性的发散?

远离了北方故乡,久违了当年兄弟,那种思念和牵挂我是深有体会的。尽管我也写,但写不出亚明这样的诗句:“用东北小烧的度数 / 灌醉这个夜晚 / ......离故土太远 / 酒是梦中家园”,读到这样的诗句,你能感觉到作者的眼里含着思念,你能听到台面上酒杯在撞响。

而在我引为此文题目的诗《人生,应该有一杯酒敬自己》中,那发自心底的觉醒和呼吁让人如醍醐灌顶。是啊!长长的人生路上,你是否举起过一杯酒敬过自己呢?酸甜苦辣过去,雨雪风霜依旧,我们应该为自己敬一杯酒!“ 为曾经的痛楚 / 为如今仍砥砺前行的勇气 /为没有在物欲横流中堕落 / 为珍惜和拥有的情感和友谊 / 为不曾玷污家族的荣誉 / 为挺直腰板做真实的自己 / 为对得起父亲母亲的崇高称谓 / 为至今还在为儿孙的付出与坚持”,勇敢地敬自己一杯吧!

写诗写到这样的状态,理性和感性不分彼此地合二为一,出来的必定是好诗,也必定是好酒!

这种理念和风景是传统的,也是现代的。

由孩提时代听到的一声传统吆喝“磨剪子来戗菜刀”,诗人亚明产生了穿越时空的联想和思索,继而写下了这样的诗句:“眼下的吆喝太多 / 谁都可以 / 无耻地招摇 / 唯有这声 / 磨剪子来戗菜刀 / 胜过世间多少 / 贴来贴去的 / 狗皮膏药”。

在《城市与生存》这首诗中,我们读到:“在城市炫目的光辉中 / 总有一种色彩在回味艰辛 / 那些还在拓宽的路径 / 仍旧行走着曾经张扬的精神”。就这么几句,精准且形象地勾勒出了深圳这座现代化都市的继往与现实,寓示着一个简单的真理:人类在向现代化行进的征途中,不可以粗暴地割断与传统的联系。

这种理念和风景,是生活的,也是艺术的。

“不散的记忆”这一辑集中展现了诗人对曾经居住和生活过的北方一座小城里人和事的回忆。

那“1948年盖的”老房子,那“被一群淘气鬼追着嬉戏的”疯子杨发,那如同“泡在酒里的老山参”一样的猎人,那“在不经意间敲击记忆”的往事,还有那“在世纪霉变的斑点中寻找灿烂”的老照片,无一不凝聚着诗人刻骨铭心的忆念和沉思,随即化而为诗,既保留着生活的本真,又闪烁出艺术的光芒,让人读后久久不能平静。《好人杨发》如是写道:

“杨发不会撒野 / 不向人泼水和抛泥 / 也不恐吓妇女和孩子 / 常把别人给的食物 / 送给街上的人吃 ....../ 面对骚扰 / 唯一的反抗是哭泣...... / 感觉没有杨发 / 那座小城 / 就没有完整的过去 / 大人物们都淡淡而逝 / 而杨发不被忘记 ...... / 离开小城四十年了 / 我不知道 / 他还在不在人世 / 北方的冬天很冷 / 杨发 / 该有一件新的棉衣 ”。

这就是亚明的诗,这就是《在你的海里不需要岸》。

四

诗如酒。

酒,存久弥香;诗,积厚愈纯。

亚明到了这个时候。

他该有一杯酒敬自己了!

如果他愿意,我愿向他讨上一杯,在遥远的北方,和他一起举杯......

2019年11月1日 于长春

本文作者(左)与王亚明合影于齐齐哈尔扎龙丹顶鹤自然保护区

作者简介:

郭良原,湖北天门人,字恕之,号三弄斋主。诗人、作家、书法家、资深编辑。1982年毕业于华中师范大学中文系汉语言文学专业。出版诗集《男中音》《泅渡者》,其诗作多次入选各类诗歌选本。1990年南下深圳后,转向古体诗词及书法创作,出版诗词书法集《三弄斋诗书记》。现居深圳、长春两地。